薬と歴史シリーズ 2 つづき

~ 宗 教 と 薬 2 ~- 今回は前号からの続きで“宗教と薬”にまつわる品々です。

4. 疝氣五香湯(2種類) + 江戸期チラシ

- 医史学者の立川昭二によりますと江戸時代の庶民は病気を四つに分類して認識していたようですが、そのうち“疫病”についで多いのが“疝氣と癪”で、疼痛をともなう胸部~腹部~下腹部の内臓疾患のほとんどを“疝氣”あるいは“癪”の名称で呼んでいたとのことです。(あとの二つは“食傷”と“腫物”。)

疝氣五香湯はこの“疝氣”の名称がついた美濃國(岐阜県)の西覺寺で作られていた伝統薬で、江戸時代から作られておりました。(江戸期のチラシ参考。江戸では瀬戸物町の伊勢屋六右衛門が取次、販売していた。)

江戸期には売薬は非常に広く売られ幕末にはその処方は3万処方もあり、売上金も莫大な額に達し、例えば小田原の透頂香(とんちんこう)・外郎(ういろう)は1755年頃年間総売上は1万1250両、藩への冥加金や諸経費を除いても総利益は年間1万両、現在の金額では年間7億円以上にもなっていたとの事です。この疝氣五香湯も透頂香・外郎ほどではありませんが長者番付の候補に挙げられるほどの売薬の一つでした。

下の写真右側のういろうは現在売られているものです。

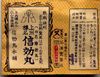

5. 水天丸

- 立川市にも別名立川水天宮(砂川の阿豆佐味天神社)がありますが、(5)は本家福岡県久留米市の水天宮の分社、日本橋の水天宮で売られていたと思われる水天丸です。

水天宮は安産の神様ということで有名で、多産で安産の象徴の犬が籠を被っ た張り子の人形が売られていますが、水天丸の裏面には次のようなことが書 かれております。

“そもそも水天宮と申し奉るは他の諸神諸菩薩に優れて我らの諸難諸病を救い給ふ 故に毎月五日の祭日に祈念祈祷をなし神前に備えたる水を頂き謹んで調製したる神藥なれば御人は御心置きなく御求め御服用あらん事を乞”

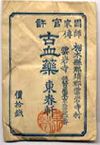

6. 信効丸(神効丸)・山倉山御霊藥・古血藥・佛母湯・武蔵國御嶽山神功丸

- これらも各地に伝わる信仰と結び付いた藥ですが、

■信効丸(神効丸):上州榛名山に伝わる伝統薬。

■山倉山御霊藥 :下総の山倉山観福寺で作られていた伝統薬。

■古血藥 :國師(;臨済宗の僧、夢窓國師)が伝えた栃木県雲岩寺に伝わる伝統薬。

■佛母湯 :京都府大原野の西山本山三鈷寺に伝わる伝統薬。

薬袋の両脇に次のようなことが書かれてあります。

“信仰と医療との融合こそこの藥”“本山と檀信徒との結縁こそこの藥”

※武蔵國御嶽山神功丸はおんたけでなく、奥多摩のミタケ山で売られていた伝統薬で珍品です。 包装紙の調剤本舗の住所は神奈川縣武蔵國夛摩郡御嶽村とあり、この三多摩が神奈川縣から東京府に編入された明治26年(1893年)以前の、また一厘の印紙が貼ってあることから印紙税の制定された明治15年(1882年)以降の製品と思われます。

7. 御血どめの霊砂

- 法華経の行者と称された日蓮聖人(上人)(立正大師・御祖師様)は生涯にわたって“大難四ケ度、小難数を知れず”といわれる程のいわゆる法難を受けましたが、その二番目の大難のいまでいう鴨川市のあたりで起きた小松原の法難の際(文永元年 1264年)には、弟子を殺されたり怪我をおわされたり聖人自身も眉間に傷を受け腕を折られました。

その跡地には討死にした鏡忍坊の名をとって鏡忍寺というお寺が建てられていますが、聖人は逃げ延びて小湊の浦の湧水で疵を洗い岩窟の砂を疵に塗って治療したと伝えられ、跡地には岩高山日蓮寺が建てられてますが、この不思議と血が止まり疵が治った岩窟の砂が右の“御血どめの霊砂”です。

8. 日蓮水

- 7.は日蓮聖人まつわる霊砂でしたが、この“日蓮水”は名称はもちろん登録商標にも聖人像と井桁(に橘の日蓮宗の紋章)を使ったたぶんバリバリの日蓮信者の薬剤師植村要氏が千葉県勝浦で作っていた目薬です。

目薬の容器の変遷はいずれ紹介しますが、能書に“余ガ明治藥学校出身後拾數年間在京東京製薬社勤務中幾多眼病患者ニ實験セルニ…”とあることから年代的には大正期と推測されます。(明治薬科大学の前身の明治薬学校は明治39年・1906年に神田薬学校から名称変更したもの。)

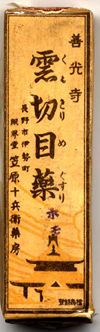

9. 善光寺雲切目薬

- 8.は目薬ですが、これも信州長野市にある宗旨が天台浄土両宗にわたる定額山善光寺に由来する雲切目薬です。

同名の目薬は各地にありますが雲切とは“白内障の目でも雲切目薬を点眼すると、雲が切れて晴れ間がのぞくように見えるようになる。”との霊験あらたかな意味です。

善光寺雲切目薬は遠く天文12年(1543年)種子島に鉄砲が伝来した頃から昭和57年まで440年の長きに渡って製造されていた藥で、もともとは軟膏製剤であったものを後世にこのように水目薬としたものですが、かなりシミテ目を開けていられなかったようで、昭和57年に刺激が強すぎて現行の薬事法には合わないということから製造中止になってしまいました。

(付記)

その後平成10年(1998年)長野オリンピックの年に、昔と同じに黄柏を主成分とした現在の薬事法規に合致した「雲切目薬」が復活しました。

興味のある方はぜひ製造元の のHPを訪問してみてください。

のHPを訪問してみてください。

10. 痛風散(看板)

- 今回のテーマで最後の紹介になりますが、美濃國(岐阜県南部)の長福寺で作られていた“痛風散”のチラシと板看板で、チラシによりますと天正5年(1576年)の織田信長が安土城を築いた頃から伝わる全治者十數萬人に算する妙藥です。

(46.9cm × 11.8cm) |

|

現代医薬学の世界でも結果的に効き目が無く、この世から消えたホパテなどの薬も多数あります。

“鰯の頭も信心から”という諺がありますが、逆に言えば信用の無い薬、信頼されていない医療は鰯の頭以下の存在ということになるかと思います。

©一般社団法人北多摩薬剤師会. All rights reserved.

190-0022 東京都立川市錦町2-1-32 山崎ビルII-201 事務局TEL 042-548-8256 FAX 042-548-8257