薬と歴史シリーズ 24

虫歯 へ ≪

≫ おくすり博物館トップ へ

~ 医家領収書他 ~薬や病気にまつわる歴史を追って来たこのシリーズ、今回はコレクション・資料の中から過去の病との闘いの記録です。

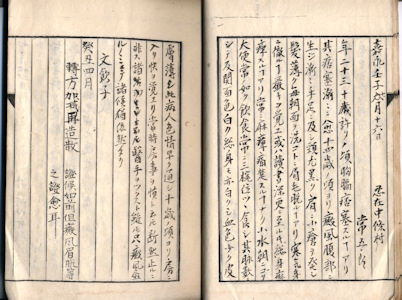

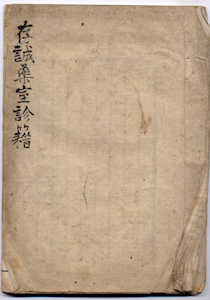

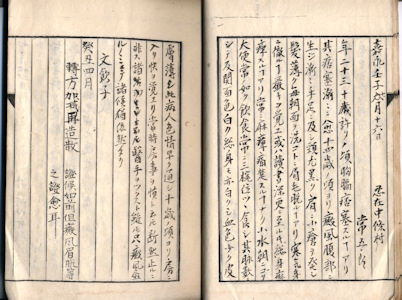

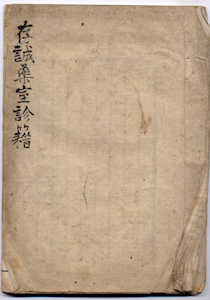

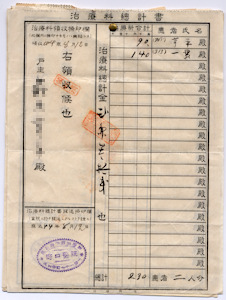

○存誠藥室診籍(江戸期)

*江戸期の漢方医の診察録で、このページは嘉永5、6年(1852、1853年)当時の診察録です。

患者は忍在中條村の常五郎。分飲子を処方。

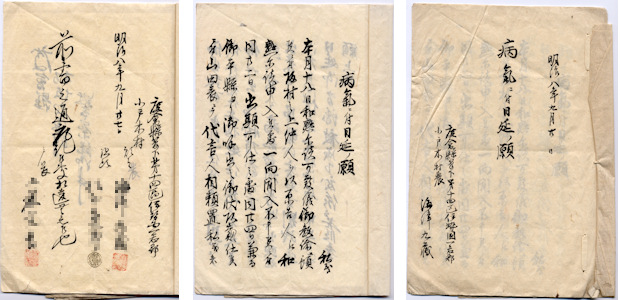

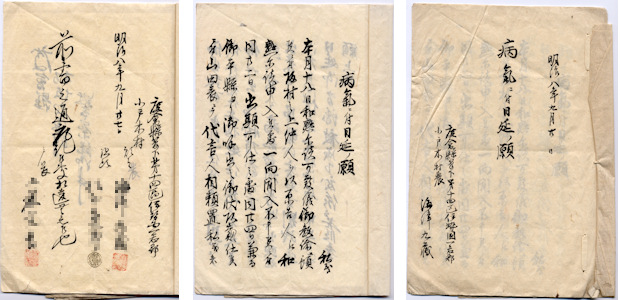

○病気ニ付日延ノ願 (明治8年- 1875年)

*病気(感冒で吐瀉、腰痛強く…)のため警察に出頭出来ない云々の診断書です。

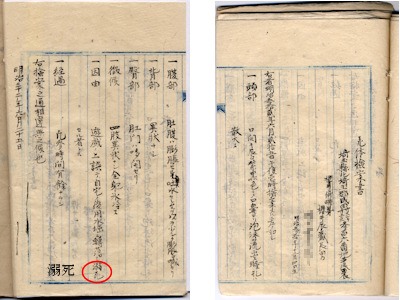

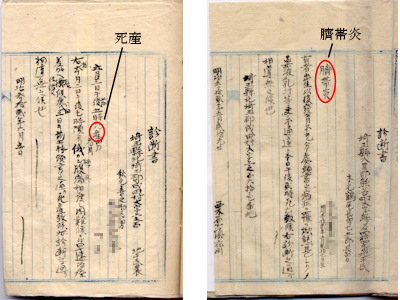

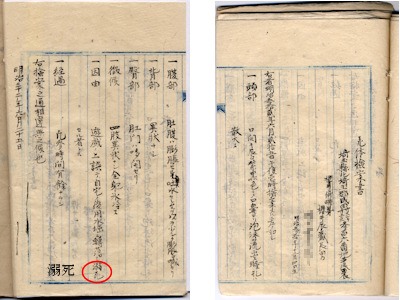

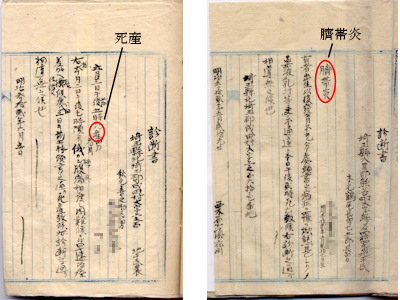

○死体検案書(明治32年-1899年頃)( 栗原慎齋 醫師 記)

*死産や幼児期の死亡が多い事が判ります。

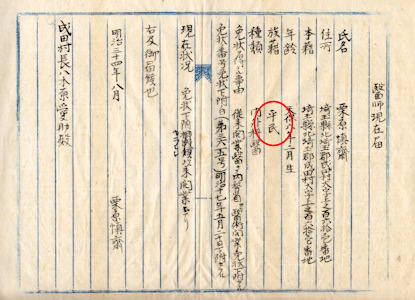

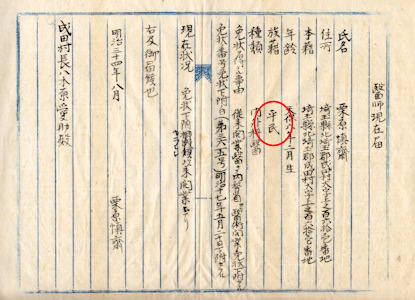

この死体検案書を作成した栗原慎齋醫師の現在届。

天保6年(1835年)生まれの平民の出身。 従来医業を営んでいたので明治維新後もひきつづき開業を認められたもののようです。

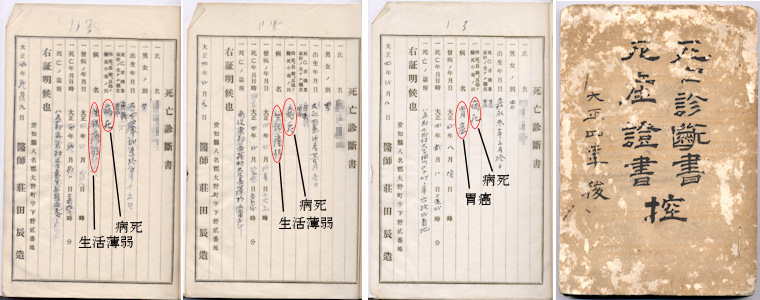

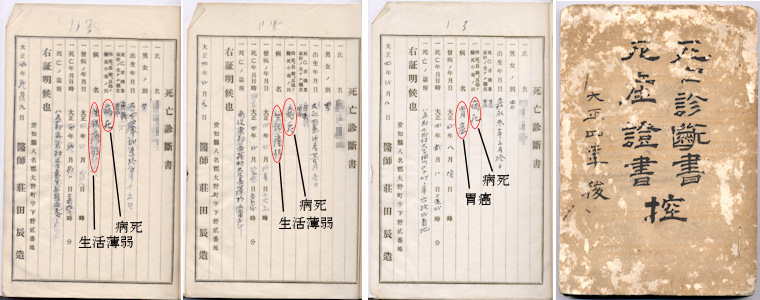

○死亡診断書・死産證書控 (大正4年-1915年)(愛知縣)

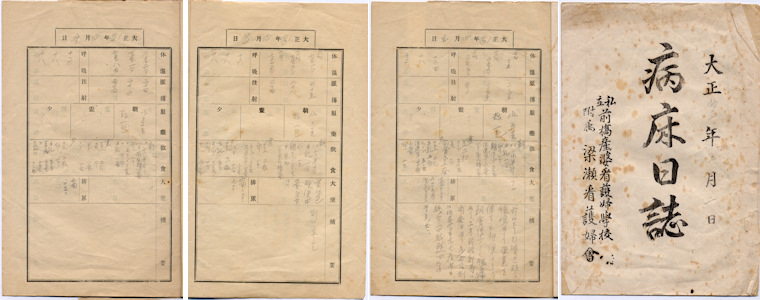

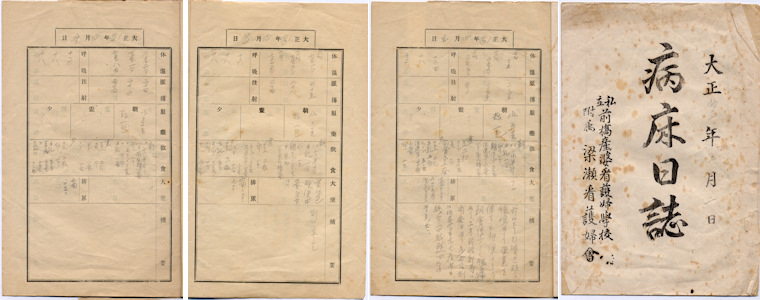

○病床日記(大正13年-1924年)

(私立 前橋産婆看護婦學校 附属 梁瀬看護婦會)

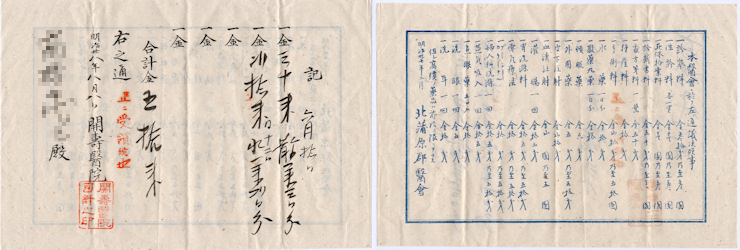

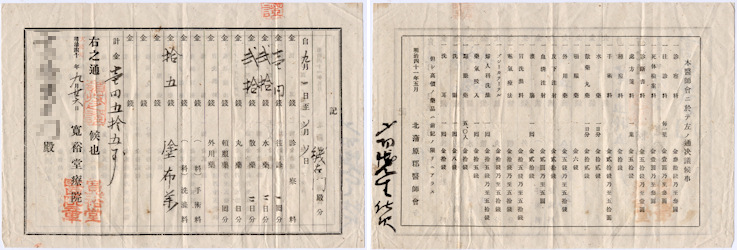

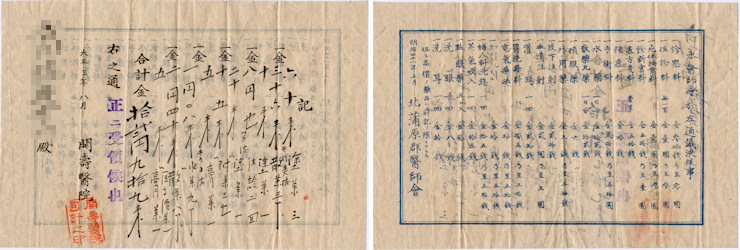

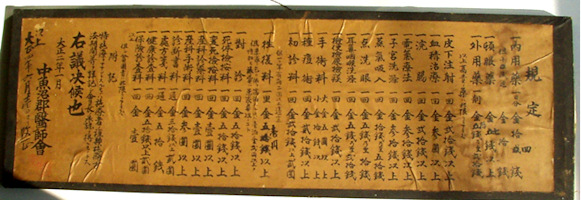

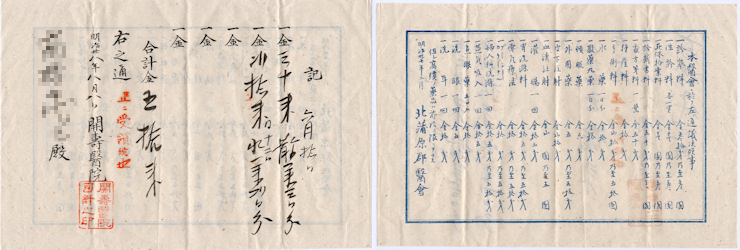

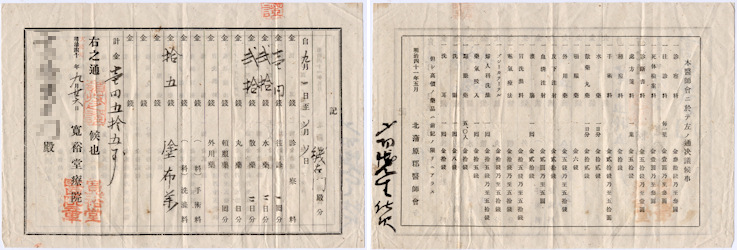

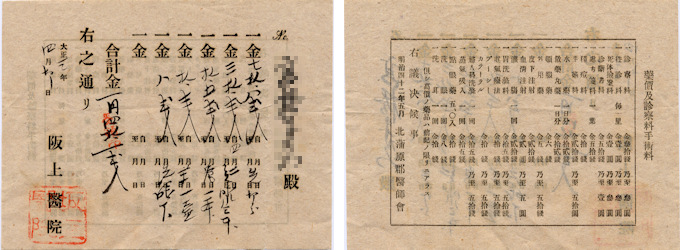

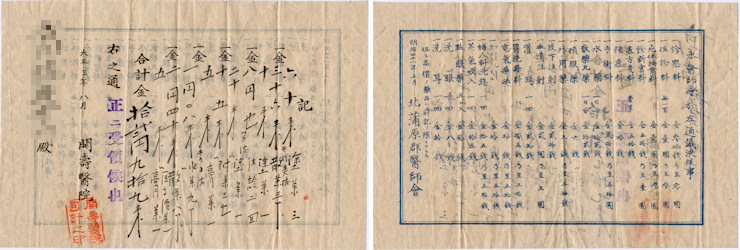

○医家領収書と料金規定表(裏面)4種類

(北蒲原郡醫會作成 明治38年〈1905年〉~大正3年〈1914年〉

裏面(右側)の料金表は 明治37年〈1904年〉~明治41年〈1908年〉作成の規定。

裏面(右側)の料金表は 明治37年〈1904年〉~明治41年〈1908年〉作成の規定。

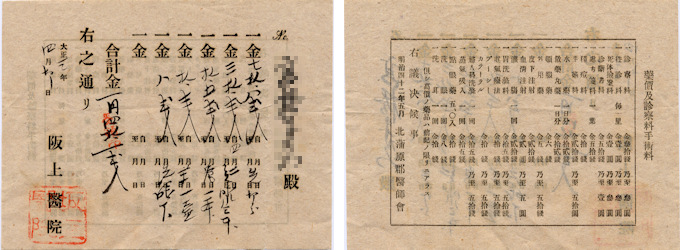

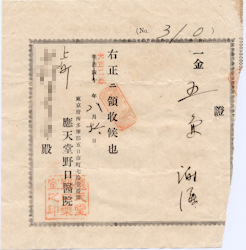

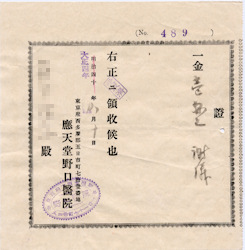

○医家領収書

(東京府下西多摩郡五日市町 野口医院)

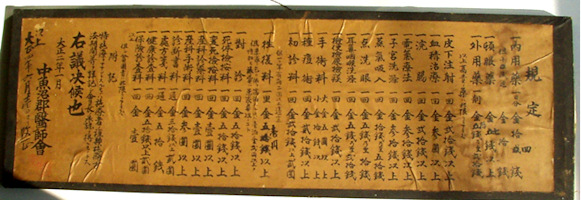

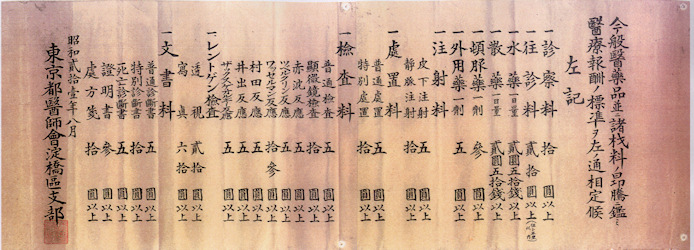

○料金規定表

(中魚沼郡醫師會作成 大正2年〈1913年〉)

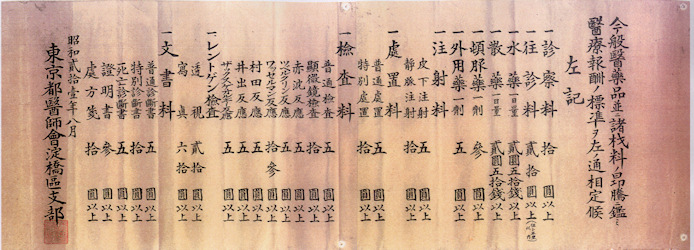

○料金規定表

(東京都醫師會淀橋區支部 昭和21年〈1946年〉)

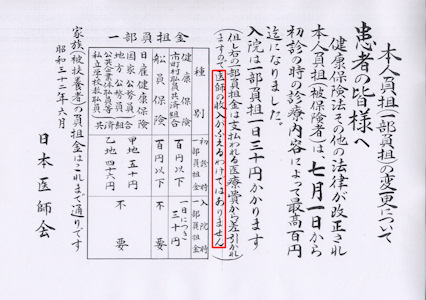

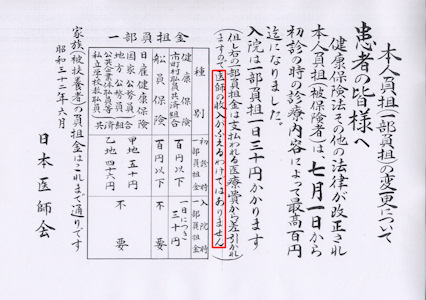

○本人負担(一部負担)の変更について(昭和32年-1957年)

*増えた負担金で医師の収入がふえるわけではないことが書かれています。

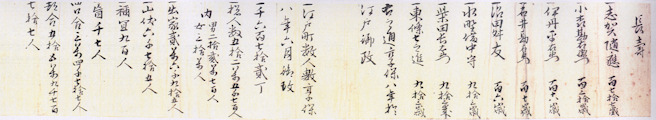

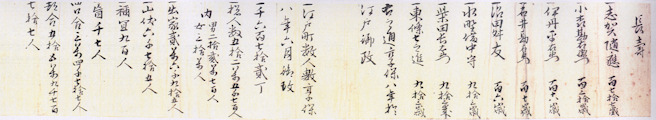

○江戸期の長寿記録です。

(真偽のほどは判りませんが。)

(真偽のほどは判りませんが。)

177才~93才までの長寿者の名前が書かれています。

また享保8年(1723年)当時、江戸町人の人口は(17672丁(町))で、

・52万5700人 (男22万0700人、女30万人)

・出家26095人、山伏6075人、禰宜(ねぎ・神職)900人、盲(めくら)1007人。(合計34,077人)

・総計55万9777人。

武家もこれらとほぼ同数の50万人近くいたものと思われるので、江戸の人口はおよそ100万人ということになります。

(なお、医師は2500人位で、400~500人に対して1人の医師ということになります。)

*江戸期の漢方医の診察録で、このページは嘉永5、6年(1852、1853年)当時の診察録です。

患者は忍在中條村の常五郎。分飲子を処方。

○病気ニ付日延ノ願 (明治8年- 1875年)

*病気(感冒で吐瀉、腰痛強く…)のため警察に出頭出来ない云々の診断書です。

○死体検案書(明治32年-1899年頃)( 栗原慎齋 醫師 記)

*死産や幼児期の死亡が多い事が判ります。

この死体検案書を作成した栗原慎齋醫師の現在届。

天保6年(1835年)生まれの平民の出身。 従来医業を営んでいたので明治維新後もひきつづき開業を認められたもののようです。

○死亡診断書・死産證書控 (大正4年-1915年)(愛知縣)

○病床日記(大正13年-1924年)

(私立 前橋産婆看護婦學校 附属 梁瀬看護婦會)

○医家領収書と料金規定表(裏面)4種類

(北蒲原郡醫會作成 明治38年〈1905年〉~大正3年〈1914年〉

○医家領収書

(東京府下西多摩郡五日市町 野口医院)

明治44年(1922年) |

大正2年(1913年) |

大正4年(1915年) |

○料金規定表

(中魚沼郡醫師會作成 大正2年〈1913年〉)

○料金規定表

(東京都醫師會淀橋區支部 昭和21年〈1946年〉)

○本人負担(一部負担)の変更について(昭和32年-1957年)

*増えた負担金で医師の収入がふえるわけではないことが書かれています。

○江戸期の長寿記録です。

177才~93才までの長寿者の名前が書かれています。

また享保8年(1723年)当時、江戸町人の人口は(17672丁(町))で、

・52万5700人 (男22万0700人、女30万人)

・出家26095人、山伏6075人、禰宜(ねぎ・神職)900人、盲(めくら)1007人。(合計34,077人)

・総計55万9777人。

武家もこれらとほぼ同数の50万人近くいたものと思われるので、江戸の人口はおよそ100万人ということになります。

(なお、医師は2500人位で、400~500人に対して1人の医師ということになります。)

©一般社団法人北多摩薬剤師会. All rights reserved.

190-0022 東京都立川市錦町2-1-32 山崎ビルII-201 事務局TEL 042-548-8256 FAX 042-548-8257